Zeichnen ist eine komplexe Notation. Wer zeichnet, dokumentiert: Die Zeit, die währenddessen verstreicht. Die Emotionen, die den Zeichnenden erfüllen. Den körperlichen Zustand des Zeichnenden. Das Nachdenken über den Gegenstand, der gezeichnet wird. Den Gegenstand, seine äußere Form und seine innere Verfasstheit. Die Beziehung des Zeichnenden zum Gegenstand. Die Ansprüche und Erwartungen des Zeichnenden an das Publikum.

Neben der Sprache ist das Zeichnen ein grundlegendes Werkzeug der künstlerischen Selbstverständigung in den Arbeitsfeldern des Kommunikationsdesigns. Wer zeichnet, muss innehalten und das Entstandene reflektieren. Das Zeichnen mit der Feder ist hierfür ein schönes Beispiel: Nach einigen Sekunden ist die Feder leergezeichnet und hebt sich vom Blatt, der Blick geht zum Glas mit der Tusche, die Feder wird neu gefüllt, der Blick geht zurück zum Papier und sucht sich einen neuen Ansatzpunkt, von dem aus weiter gezeichnet wird. Auch wenn es sich nur um Augenblicke handelt, fallen hier Entscheidungen über die Vervollständigung der Form.

Um zeichnen zu können, müssen wir also sehen können. Wir müssen uns der Grundlagen unserer Wahrnehmung bewusst werden, wir müssen unsere Wahrnehmung schulen und schärfen, und genau das geschieht in der reflektierenden zeichnerischen Praxis, also in einer dialektischen Bezogenheit von grafischer Gestaltung und sprachlicher Analyse. Zudem soll im Lehrgebiet „Visuelle Grundlagen und grafische Bildgestaltung“ das Zeichnen und seine Analyse mit den anderen Lehrgebieten des Kommunikationsdesigns zusammen gedacht werden.

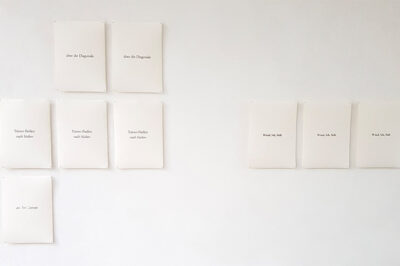

Die in den Grundlagenkursen erworbenen Kenntnisse der digitalen Bildbearbeitung sollen in praxisnahen Aufgabenstellungen vertieft und erprobt werden. In der Regel bedeutet das, eigene kleine Publikationen mit den im Semester entstandenen Arbeiten zu erstellen. Dazu gehört ein Wissen um die Qualitätsanforderungen der verschiedenen Drucktechniken (Offset, Digitaldruck, Siebdruck etc.), zunächst das fachgerechnete Scannen der Vorlagen, die Nachbearbeitung in Photoshop und schließlich ein Layout in InDesign.

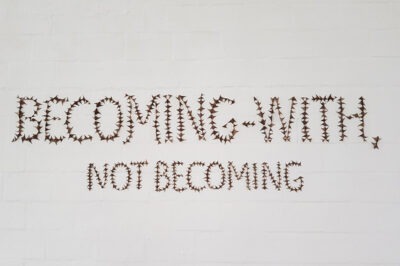

Eine Illustration soll ein Licht auf ihren Gegenstand werfen, sie soll ihn zum leuchten bringen, damit sein Wesen besser erkannt werden kann. Eine Illustration entfaltet ihre Wirkung in einem Kontext, der enger gefasst ist als der einer freien Zeichnung. Das Thema will bedacht sein, aber auch die Form der Publikation spielt eine entscheidende Rolle. Was unterscheidet eine Illustration in einer Tageszeitung von einer Illustration, die in einem Kinderbuch veröffentlicht wird? Was eine Illustration in digitalen Medien von einer auf einem Plakat am Straßenrand? Hier wird die Verknüpfung der grafischen Bildgestaltung mit den anderen Lehrgebieten im KoDe ebenfalls zentral: die Strategien der Bilder nutzenden Medien sind verschiedene, und im Lehrgebiet „Visuelle Grundlagen und grafische Bildgestaltung“ werden solche Strategien am Beispiel der Illustration analysiert und erprobt.

Ziel des Lehrgebietes ist es, neue Arbeitsfelder zu erforschen, kreatives Denken und technische Fähigkeiten zu schulen, eine persönliche, grafische Ausdrucksform finden zu helfen und zu erörtern, wie intellektuelle und emotionale Inhalte mit dem Mittel der grafischen Bildgestaltung kommuniziert werden können.

Dieser Prozess sollte während des Studiums in Gang gebracht werden, er endet nie, er ermöglicht uns ein wunderbares paradoxes Erlebnis, nämlich uns planvoll selbst überraschen zu können. Im Idealfall entsteht durch oder im Zusammenspiel mit einer solchen künstlerischen Praxis eine Haltung, die dann als Stil nach außen erkennbar wird.

Fragen ?

Prof. Markus Huber

T 0431 / 5198 – 526

E markushuber@muthesius.de